Les flics

Contents

- Avertissements généraux

- Qu’est ce qu’être « Street-médic »

- Devenir street-medic

- Cadre légal des street-médics

- Le consentement

- S’équiper

- Les équipements de soins

- Se former

- S’organiser

- Communiquer

- Gérer une foule

- Prise en charge d’une personne blessée

- Faire un bilan

- Relevage et brancardage

- Soigner

- Premiers-secours psy

- Conseils préliminaires

- Conseils légaux

- Les protections

- Les flics

- Les armes des flics

- Se placer et se déplacer

- Les lacrymogènes

- Gérer les « lacrymos »

- Gérer le risque post-lacrymo

- Gérer le risque post-blessure

- Gérer le risque post-psychologique

- Gérer le risque post-acouphène

- Faire une auto-formation

- Aller au delà

De nombreux collectifs et organisations se sont déjà penché sur un inventaire exhaustif des unités de police (voir note et références) : vous trouverez un inventaire exhaustif sur la brochure de Désarmons Les et sur le site maintiendelordre.fr, incluant l’historique, les fabricants, les normes… etc.

On fera donc ici donc d’un simple résumé opérationnel.

Le fonctionnement du maintien de l’ordre pour la gestion de foule tourne autour de trois grands groupes : les équipes de gestions de foules (appelés par abus de langage « les CRS »), les unités plus au contact (appelés par abus de langage « la BAC »), et enfin les unités de prise d’information (appelés par abus de langage « les RG »)

Comme pour toute bonne administration, le découpage des unités des forces de l’ordre est complexe et sujet à des multitudes de cas particuliers : elles seront donc ici plutôt classées selon leur rôle et désignées selon les noms couramment employés par tout le monde.

Unités de contrôle de foules, alias « les CRS »

Description : Ces unités, généralement appelées par abus de langage « CRS », servent à contrôler une foule à échelle globale. elles sont reconnaissables à leur armure lourde complète, à laquelle s’ajoute généralement un bouclier.

Stratégies : Elles appliquent une doctrine inspirée des travaux de Gustave Le Bon sur la psychologie des foules🡕, qui considère une foule comme une entité à part entière, et non comme une somme d’individus. De fait, tout est fait pour la pacifier (pour la rendre statique) ou au contraire l’agiter (pour la rendre plus volatile).

Elles ne procèdent que peu à des arrestations du fait de leur faible mobilité liée à leur équipement lourd. Elle jouent généralement le rôle de murs mobiles ; lorsqu’elles procèdent à des charges, celles-ci se limitent généralement à moins de 70 mètres et servent à provoquer des mouvements de foule pour rapidement déplacer un groupe vers un endroit donné, ou le disperser. Parce qu’elles doivent à tout prix tenir leur position jusqu’à nouvel ordre, elles forment des lignes qui prennent la plupart du temps appui sur des points particuliers, physiques ou non, dans le but notamment d’empêcher une attaque par le flanc. Ces points peuvent aller de l’angle de mur (les charges ayant d’ailleurs couramment lieu sur un bloc de quartier), à un point virtuel correspondant à la disposition de la foule et des autres unités, en passant par un kiosque à journaux, un arrêt de métro, un arbre, etc. Afin de forcer un déplacement ou la dispersion d’un groupe, elles peuvent également employer des gaz lacrymogènes, sous forme de gazeuses manuelles et de grenades à main ou propulsées par des lanceurs. Certains membres des rangs ont un rôle particulier, comme celui de médic (reconnaissable à une petite croix noire sur le torse), de surveillance (avec une caméra commerciale, allant de la GoPro sur perche à la caméra HD) ou de support (disposant d’un sac avec des munitions). Il arrive que les lignes prennent le risque de traverser la foule en plein milieu, et ce de manière répétée : cela a généralement pour but d’empêcher un attroupement trop massif, notamment sur une grande place.

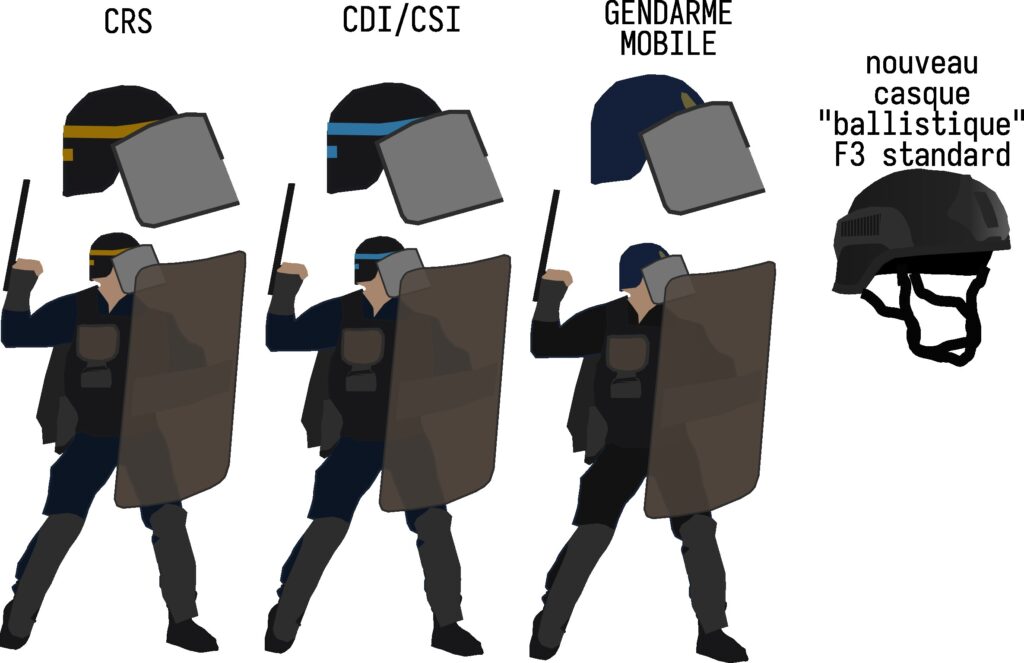

Jusqu’il y a peu, il était facile de distinguer les différentes unités par la couleur de leur casque : depuis quelques années néanmoins on observe de plus en plus le déploiement de casques « balistiques » noirs, et seuls les marquages (d’ailleurs dans leur version basse visibilité) permettent de les distinguer.

La frontière entre unités de contrôle de foule et « d’assaut » devient de plus en plus floue avec l’apparition des CRS 8, des unités de CRS plus axées « attaque » présentent dans certaines villes. Ils sont reconnaissables à leurs casques tactiques, leur boucliers carrés, et leurs stratégies plus rentre-dedans.

Équipement : en plus des dispositifs lacrymogènes (gazeuses, grenades et lanceurs) et du bouclier déjà évoqués, elles peuvent disposer d’un tonfa, de LBD40s et de Lanceurs Multi Coups. En terme de véhicules, les CRS disposent de camions (transport, QG/atelier), équipables de grilles anti-émeutes transportées sur des remorques, et de camions canons à eaux.

Conseils : restez à bonne distance des lignes et restez à l’affût de leur mouvement. Sauf situation risquée, ces unités peuvent facilement être évitées. En cas de charge, trottinez jusqu’à être hors de portée. Dans le cas où elles provoquent un mouvement de foule inutile (par exemple en feignant un début de charge), tentez de rappeler aux personnes environnantes de ne pas paniquer et de rester calmes. Si la foule est proche des lignes, restez en retrait, préparez vous à extraire des personnes risquant de se faire gazer ou matraquer et surveiller les mouvements des CRS (chef faisant le tour des unités, talkie, sortie de matériel, etc).

Dans les faits Plusieurs groupes sont généralement désignés sous le nom parasol de « CRS ». Les Compagnies Républicaines de Sécurité (CRS) elles-mêmes, aujourd’hui encore reconnaissables à leurs bandes jaunes sur le casque et leur marquage « 1A, 2A, 2B, 2C,.. » dans le deux (les C appartenant au commandement) et correspondant à des groupes tactiques🡕, et donc les nouvelles unités de CRS 8 (avec des boucliers carrés) dans certaine ville on un rôle plus polyvalent ; les CDI/CSI (CDI en province, CSI en île de france), avec des bandes bleues un peu moins expérimentées que les CRS, mais cela les rend d’autant plus dangereuses ; et enfin les Gendarmes mobiles reconnaissables de part leurs casques entièrement bleu « gendarmerie » et leurs camions aux mêmes couleurs, plus protocolaires pour le meilleur et pour le pire, car militaires.

Unités d’assaut, alias « les bacqueux »

Description : Ces unités se distinguent des précédentes par leur tenue, généralement plus « sport » : si elles portent des casques, un plastron léger et parfois un petit bouclier, elles portent aussi souvent des baskets de ville, ainsi qu’un jean et un sweat à capuche ou t-shirt selon le temps. Leurs boucliers quand ils en ont sont plus petits et carrés.

Stratégies : Même si elles participent souvent au dispositif de contrôle des foules en faisant des lignes, leur but principal est de procéder à des arrestations : elles sont de fait très mobiles et très agiles. À contrario des unités de contrôle de foule, leurs charges peuvent s’étendre sur de grande distance au point d’être assimilées à des chasses à l’homme. À cela s’ajoute une extrème violence lors des interpellations (coups de matraque téléscopique, de genoux dans le visage, etc), et ce dans le but de neutraliser le plus rapidement la cible. Hors manifestations, ces unités sont découpées en équipages de 2 à 5 personnes, repartie selon les véhicules. Lors des manif, elles peuvent se présenter sous la forme d’un simple équipage mais aussi sous la forme de plusieurs dizaines d’individus. De part leur mobilité et leur violence, ces unités sont à surveiller. Il n’est pas rare que les bacqueux tente de provoquer la foule verbalement ou physiquement.

Équipement : en plus du plastron de base, de la matraque téléscopique et de petits boucliers, elles peuvent disposer d’armes semi-létales classiques comme le LBD40, le TASER, et plus rarement de nos jours le Flashball. Ces unités se déplacent généralement en voitures et fourgonettes banalisées, souvent les mêmes modèles (comme des Ford Focus).

Conseils : restez à bonne distance de ces unités, qui pourraient soudainement recevoir l’ordre de vous interpeler. Surveillez leur mouvement et concertez vous avec vos camarades quant à leur but à instant donné. Ne vous isolez pas de la foule et de vos camarades. Dans le cas où elles tentent de provoquer les personnes, ne céder pas à l’envie de répondre et restez calmes.

Dans les faits : Ces unités sont à juste titre qualifiées de « bacqueux », dans la mesure où il s’agit la plupart du temps de membres de la Brigade Anti Criminalité. Quelques cas particuliers néanmoins, comme la BRAV-M en moto (généralement en île de france), et les forces « spéciales » comme le PSIG, la BRI et le RAID, équipés plus lourdement.

Unités de surveillance, alias « les RG »

Ceux que l’on surnomme par abus de langage les « RG »[6]; (Renseignements Généraux) ont deux missions principales : premièrement, faire remonter des renseignements issus du terrain aux autorités afin de leur permettre d’avoir une vision d’ensemble sur les mouvements revendicatifs. Secondement, ils ont pour rôle d’identifier les éléments qu’ils jugent à interpeler et à transmettre l’information aux unités d’intervention sur le terrain. Toujours par abus de langage, sont également désignés comme tels les membres de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI), à l’origine des fiches S. Il y a peu d’informations publiques quant au chevauchement entre ces différentes sources de renseignement.

Description : il est facile de repérer les RGs quand on sait à quoi ils ressemblent, mais difficile de les décrire pour l’oeil non entraîné. La meilleure description que l’on puisse donner est généralement celle d’hommes dans la cinquantaine, en baskets-jeans avec une veste banale, et l’air de perpétuellement chercher leurs gosses. Cette description n’est pas absolue néanmoins : il s’agit parfois de femmes, parfois de plus jeunes mieux déguisés, ou inversement parfois ne se cachent même pas et s’affichent avec leur talkies ou téléphones portables. Les RGs sont souvent toujours les mêmes déployés dans la même ville, il est donc possible sous couvert d’une bonne mémoire des visages de facilement les repérer.

Stratégies : ces éléments s’infiltrent en civil dans la foule, observent et écoutent simplement autour d’eux. En conjonction avec l’hélicoptère et les drones, ils ont pour but de construire un trombinoscope des éléments susceptibles d’être interpelés. Si un-e individu-e est sous surveillance intensive (car connus des services de renseignement, ou agissant de manière « suspecte »), les RGs peuvent aller jusqu’à retracer l’entièreté de son parcours[1] dans la manifestation, incluant ses changements de vêtements.

Équipement : à peu de chose près, aucun. Possiblement une arme de poing en cas d’urgence.

Conseils : si vous pensez avoir repéré un RG, il est déconseillé d’engager un contact (même verbal) : il est déjà arrivé que des personnes passent devant le tribunal pour un prétendu appel à lynchage pour les avoir signalés. Il est préférable de l’indiquer discrètement à vos camarades à portée, d’en discuter, et dans le doute d’éviter toute action ou parole potentiellement répréhensible, le temps de s’éloigner. Il n’est pas rare qu’il suivent les médics, partant du principe que les medics possèdent des informations sur l’organisation de la manif (ce qui est généralement faux). Attention également au badauds qui viennent vous poser beaucoup de questions suite à un blessé : il peut s’agir d’un RG.

Dans les faits : Les « Renseignement Généraux » ont disparu au profit de la DCRI suite à la fusion avec la Direction de la Surveillance du Territoire en 2008[8], mais le terme est resté. Deux types d’unités ressortent principalement, rarement distinguables visuellement sur le terrain :

- La Cellule d’Identification des Violences Urbaines (CIVU) Ces unités font partie de la CSI, évoquée plus haut. C’est eux qui construisent les trombinoscopes et apportent des preuves des méfaits en conjonction avec l’hélicoptère.

- Les Renseignements Territoriaux. À contrario des membres de la CIVU, leur rôle est plus d’observer les mouvements sociaux et revendicatifs de l’intérieur afin d’apporter une meilleure compréhension de ceux-ci aux autorités. Ils sont rattachés à la Direction Centrale de la Sécurité Publique (DCSP), appartenant à la police nationale.

- LA DGSI (Direction générale de la sécurité intérieure), ou renseignements intérieurs français, rares et peu connus.

Dispositif & Stratégies

L’escalade

Le principe de base du maintien de l’ordre est l’escalade : commencer par une gestion soft, puis monter en pression. En l’état, le déroulé théorique est le suivant :

- gestion soft du périmètre

- verrouillage du périmètre, sauf une sortie visible

- sommations (par mégaphone ou par fusée éclairante)

- gazage

- armes semi-létales

- arrestations

- armes semi-létales supérieures (désencerclantes, GM2L, etc)

- armes létales

Dans les fait et toute personne ayant été confronté à des flics le sait, les flics se permettent régulièrement de sauter de étapes, au point où un déroulé « réglementaire » fait état d’exception : « t’as vu, ils ont fait les sommation et tout ????« , non pas que l’on réclame une répression « réglementaire ».

La peur

Leur but étant de contrôler voire disperser une foule, leur arme commune première est la peur, utilisée de différentes façons selon les cas de figure et les unités. Il ne s’agit pas là juste d’une dénonciation politique quelconque mais un fait clairement affiché : les forces de l’ordre profitent du fait qu’une foule sous tension est beaucoup plus désorganisée et volatile. Cela passe par leur apparence (même si cela est plus un but secondaire), leurs comportement, notamment par exemple en frappant avec les tonfas sur les boucliers lorsqu’une ligne avance, jusqu’aux spots et sirènes sur les canons à eaux.

La violence

Un fait connu des différents organismes et collectifs qui surveillent les pratiques policières, et depuis reconnus par des gradés, c’est que c’est toujours les flics qui décident du niveau de violence. Que les personnes cherchent la confrontation, ou au contraire se positionnent comme pacifistes, c’est la réaction et la stratégie des flics qui décidera de ce qu’il se passe.

Charges et bonds offensifs

Les « CRS » forment donc des lignes afin de contrôle le périmètre : en ce sens, ils vont parfois charger pour changer de position, réduire l’espace, et/ou provoquer un mouvement de foule. Ce déplacement se fait généralement sur une distance correspondant à un pâté de maison, pour des raisons tactiques. Si vous les voyez chargez, tenter de jauger l’intensité de la charge pour savoir s’il s’agit d’un déplacement ou d’une vraie charge offensive.

On voit également parfois des « bonds offensifs » : les flics vont feinter une charger sur une dizaine de mètre, pour provoquer un mouvement de foule. Ça leur permet de pousser la foule sans trop d’effort, mais aussi de jauger son comportement et son état.

Des stratégies changeantes et localisées

Comme évoqué concernant les « CRS », ils appliquent une logique de foule consistant à soit pacifier la foule, soit l’agiter. Ils utilisent théoriquement une logique d’escalade : ils appliquent des méthodes de gestion soft, et si elles ne marchent pas ils passent à l’étape suivante. Dans les faits, leur comportement varie fortement selon les ordre : ils peuvent rester impassible face à une foule agressive comme ils peuvent attaquer un cortège « pacifique », selon ce qui a été ordonné le jour J. Le seul moyen d’essayer de prévoir est de connaître le contexte d’action, et notamment l’approche employée par l’institution en charge ce jour là (par exemple la pref pour des manifestations déclarées). Leur doctrine de maintien évolue d’ailleurs avec le temps : là où les flics ne savaient pas contenir une manif sauvage dans certaines villes, ils ont depuis appris à le faire. Par exemple, ils laissent la manif se faire, en plaçant des unités de telle manière à guider les gens en leur faisant peur et en leur laissant penser qu’iels ont le contrôle. Une fois dans une rue bien longue et sans intersection, ils gazent devant et derrière, provoquant une large dispersion.

Il serait donc difficile de donner des pistes de compréhension sur leurs stratégies : elles dépendent du moment, du lieu et des ordres. Seule l’expérience peut vous permettre de comprendre, en analysant systématiquement leurs mouvements et en recoupant avec d’autres personnes.

Les arrestations

Les arrestations ont généralement lieu sous trois régimes :

- arrêter un leader identifié pour freiner la foule : un leader selon les flics pouvant être une personne qui a crié une idée à un moment, qui a un méga ou qui a une sale gueule. Leur logique de « leader » n’est pas le truc le plus développé de leur dispositif

- arrêter une personne identifiée comme ayant fait quelque chose répréhensible : les RG et gradés vont désigner une personne qui pourra être poursuivie car prise en flag’

- arrêter au pif : prendre quelqu’un au hasard, lors d’une charge par exemple, et lui mettre sur le dos les trucs pour lesquels ils n’ont pas de responsables

Ces arrestations peuvent être faites lors de charge par les « CRS », ou par les groupes « d’assaut » comme la BAC qui peut sauter dans la foule pour arrêter une personne visée.